« Côté irrigation, j’ai automatisé mon système l’année dernière et je ne regrette pas. Mes cultures se portent assez bien mais je dois avouer que je gère l’arrosage « au pif ». En goutte-à-goutte, j’arrête d’arroser quand les cônes d’irrigation se touchent. C’est bien mouillé sur toute la ligne en surface … mais dessous ? L’eau est-elle bien répartie ?

En bref, je ne sais pas si j’arrose trop ou pas assez. Avez-vous des astuces pour optimiser mon système ? »

Le témoignage de Régis reflète bien ce qui passe en général chez les maraîchers. On se focalise sur les rotations de cultures, les itinéraires techniques, la gestion des cultures au quotidien et l’irrigation en maraîchage est souvent conçue et pilotée de manière approximative. On arrose un peu « au pif ». Quand le sol est mouillé, on arrête.

Concevoir, mettre en œuvre et piloter un système d’irrigation requiert des connaissances théoriques et techniques spécifiques et on peut se perdre dans la multitude des matériels proposés.

Faisons le point !

➀ Ressources en eau

Eau du réseau

Si la ferme a peu de besoin en eau (système économe en eau par nombreux paillages par exemple, petite surface, …), l’eau du réseau peut être une solution avantageuse.

On s’affranchit d’un forage coûteux, de l’entretien de la pompe et d’une installation électrique spécifique.

Eau souterraine

Il est bon de faire intervenir un sourcier qui déterminera le lieu optimum pour forer en indiquant le débit que vous pourrez avoir et à quelle profondeur. Ce sont des informations précieuses car souvent la facturation d’un forage pour l’irrigation en maraîchage se compose d’un prix forfaitaire plus un coût par mètre foré et sans la certitude d’obtenir un débit suffisant.

Eaux de surfaces

Les eaux de surfaces peuvent être des cours d’eau ou des eaux stagnantes (mares, étangs, lacs).

Le prélèvement dans les eaux stagnantes doit se faire entre deux eaux afin de limiter l’encrassage de la crépine soit par des éléments de surface (lentilles d’eau, débris végétaux divers), soit par des sédiments en fond de mare.

Le prélèvement dans un cours d’eau, doit se faire dans une zone profonde appelée « mouille » et toujours entre deux eaux.

Le tuyau provenant de la pompe est immergé dans la zone la plus profonde de la mare. Il est maintenu entre deux eaux par une chaine qui permet aussi de remonter la crépine pour la nettoyer.

Récupération d’eau de pluie

Elle peut être réceptionnée sur les toitures des bâtiments ou sur les serres.

Pour récupérer l’eau de pluie tombée sur les serres, il est possible d’installer :

- un chéneau à la jonction des 2 bâches d’un bi-tunnel.

- des drains dans la tranchée d’une bâche enterrée. Lors du re-bâchage de la serre (en moyenne tous les 10 ans), il faudra être précautionneux pour retirer le drain avant d’extraire la totalité de la bâche de la tranchée.

La récupération d’eau de pluie peut constituer un complément mais semble insuffisante pour les besoins d’une exploitation maraîchère.

Le nettoyage du chéneau est à faire régulièrement surtout en automne où les feuilles mortes s’y accumulent.

Réglementation de l’irrigation en maraîchage

Prélèvements d’eau souterraine

Si le forage fait plus de 10 m de profondeur et/ou si le prélèvement d’eau qui y sera effectué n’excède pas le 1000m3/an, il doit faire l’objet d’une simple déclaration au titre du code minier sur le téléservice DUPLOS.

Pour tout prélèvement supérieur à 1000m3 par an, le forage et le prélèvement font l’objet d’un document d’incidence préalable. Plus d’informations auprès de la DDTM de votre département.

Le forage doit être situé à :

- une distance minimale réglementaire de 35 mètres des bâtiments d’élevage et annexes ainsi que des épandages d’effluents d’élevage.

- une distance recommandée de 50 mètres des cultures, zones recevant produits phytosanitaires et fertilisants, habitations et assainissements.

- une distance recommandée de 200 mètres des décharges et stockage de déchets.

Prélèvements d’eau superficielle

Si le prélèvement prévu est compris entre 400 et 1 000 m3/ heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau, l’installation et le prélèvement sont soumis à déclaration.

Il est très peu probable que les besoins d’une ferme maraîchère soient supérieurs à ces valeurs.

La demande, à envoyer par mail ou courrier à la DDTM, consiste à formuler simplement un volume, un débit ou un prélèvement ramené à une durée.

➁ Concevoir son système d’irrigation

Dimensionner son installation en fonction de ses besoins

Avant tous travaux de prélèvement et d’adduction d’eau, il est primordial de déterminer ses besoins en eau (débit et pression). Pour ça, il faut savoir :

- quels seront les besoins en eau des cultures

- quelle sera la fréquence et la quantité d’arrosage en fonction de mon sol

- quelle surface on voudra irriguer en même temps

- quel matériel d’irrigation on va utiliser

La conception du système d’irrigation se réfléchi donc à partir des cultures vers la source d’approvisionnement en eau et non l’inverse.

Comment calculer ses besoins en eau ?

RU et RFU

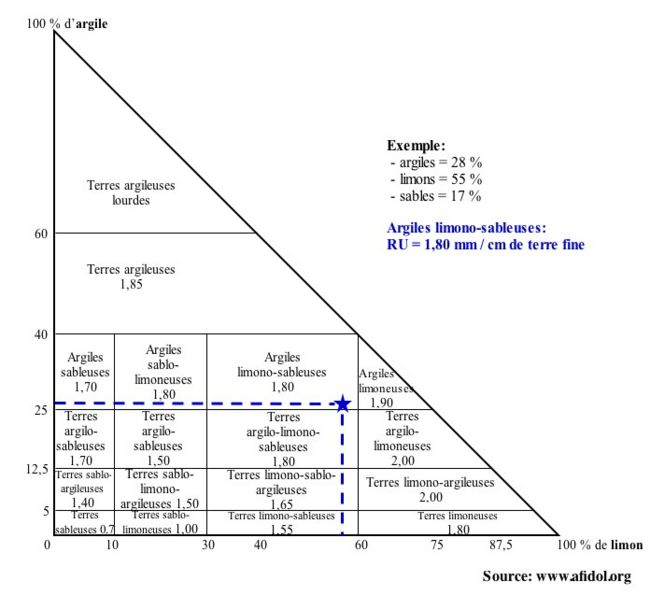

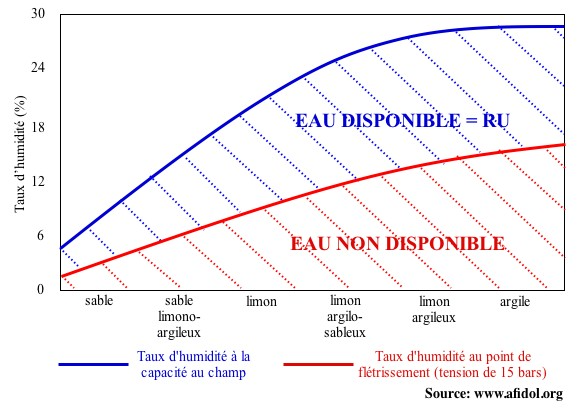

Pour commencer, on détermine la réserve utile (RU) du sol en eau, c’est à dire le volume d’eau que le sol peut stocker sur 1 m2. Elle est exprimée en mm d’eau par cm de profondeur de terre fine (particules dont la taille est inférieure à 2 mm) et varie de 0,7 mm pour les terres sableuses à 1,85 mm pour les terres argileuses.

Pour une terre fine constituée de 55 % de limons, 28 % de sables et 17 % d’argiles, la réserve utile est de 1,8 mm par centimètre de terre fine.

Nb : si le sol est composé à 70% de terre fine, alors la RU sera de 1.8 x 70% = 1.26 mm

Cependant, les plantes ont du mal à utiliser l’ensemble de la RU. Selon la nature du sol, seuls 40% (en sol argileux) à 60 % (en sol sableux) de cette réserve sont facilement mobilisables : c’est ce qu’on appelle la réserve facilement utilisable (RFU).

Si 50% de la RU est disponible, la valeur qu’il conviendra de prendre en compte sera donc la RFU, calculée comme suit : 1,26 mm x 50 % = 0.63 mm

On sait donc que le sol en question peut contenir 0.63 mm d’eau facilement utilisable par les plantes par centimètre de terre fine.

« Bon d’accord … mais je ne vais pas arroser juste sur 1 cm de profondeur. Sur 10 cm ? 15 cm ? 20 cm ? »

Le volume d’eau apporté lors d’une irrigation dépendra de la capacité de la culture à explorer la terre en profondeur pour absorber l’eau et ce en fonction de l’espèce et de son stade de développement.

L’idée, ici, étant de dimensionner un système d’irrigation pouvant répondre aux besoins les plus forts. Partons sur la base des légumes à enracinement profond pouvant explorer un horizon de 30 cm de profondeur.

La réserve facilement utilisable (RFU) de cet horizon sera de : 0.63 mm x 30 cm = 19 mm.

Autrement dit, si la RFU est entièrement « consommée » par le système sol-plante, l’arrosage devra fournir 19 litres d’eau/m². Il faudra donc un système d’arrosage (débit de la ressource d’eau et matériel mis en place) capable de fournir cette quantité d’eau sur une durée acceptable.

A quelle fréquence arroser ?

Autrement dit, en combien de temps la RFU sera épuisée, c’est-à-dire consommée par la culture ?

Pour ça, on se sert de l’ETP journalière, c’est à dire l’évapo-transpiration potentielle du système sol-plante pendant 24 heures, exprimée en millimètres.

L’ETP dépend du climat (ensoleillement, température, vent) et c’est pourquoi cette information se trouve sur certains sites internet de prévisions météorologiques (https://www.meteo60.fr/ ou https://www.pleinchamp.com/meteo/15-jours/).

L’ETP varie de 0 à 7 mm/jour.

Le niveau d’évapo-transpiration est également relatif au stade de développement de la plante auquel on applique un coefficient cultural (noté Kc).

Ainsi, l’évapo-transpiration maximale (ETM) est obtenue par le calcul suivant :

ETM = ETP x Kc

L’objectif ici étant simplement de dimensionner le système d’irrigation, ce coefficient n‘est pas pris en compte. En revanche il pourra l’être pour le pilotage de l’irrigation (voir au chapitre « Pilotage et gestion opérationnelle de l’irrigation »).

Pour dimensionner son installation, il sera plus opportun de se baser sur une ETP estivale déterminée arbitrairement à 5 mm/jour.

La RFU étant de 19 mm, la réserve en eau du sol sera alors : 19 : 5= 3.8 soit environ 4 jours.

Il faudra donc dimensionner son installation (débit d’eau et matériel d’irrigation) de manière à pouvoir irriguer toutes les cultures en 4 jours maximum en été.

En résumé, de manière théorique et selon les critères choisis au départ de cette démonstration, au plus fort des besoins en eau, on peut estimer que l’installation devra fournir 19 litres d’eau/m² tous les 4 jours sur les cultures en place. Cela peut se décliner aussi en 9.5 litres tous les 2 jours.

Il s’agit là d’une estimation haute ne prenant pas en compte les précipitations éventuelles en prévision des périodes de sécheresse.

En pratique, de manière générale, on aura avantage à faire des arrosages réguliers de faible pluviométrie (10 mm) pour éviter le lessivage, l’érosion et le tassement du sol ainsi que le gaspillage d’eau.

Quel matériel choisir pour répondre aux besoins d’irrigation ?

En maraîchage diversifié, les principaux dispositifs utilisés sont :

- des micro-asperseurs de plein champ sur piquets

- des micro-asperseurs pendulaires sous abris

- des gaines gouttes à gouttes.

Le choix du matériel se fera en fonction des besoins et à partir des fiches techniques des fabricants.

1 – Pour l’aspersion sous abris, vous pouvez composer votre asperseur adapté en choisissant :

- la buse qui vous fournira le débit souhaité

- la turbine qui détermine le rayon et le type d’aspersion

- le nombre de rampes, le nombre d’asperseurs, leurs écartements et leur hauteur par rapport au sol : la combinaison de ces éléments assurera une répartition homogène de l’arrosage.

Si vous suivez les documentations techniques des fabricants, vous devriez obtenir une irrigation homogène sur l’ensemble de la surface. Mais il convient de vérifier cette homogénéité en posant plusieurs pluviomètres.

2 – Pour le goutte-à-goutte, sous abri ou en plein champ, préférez les gaines semi-rigides (épaisseur 1 mm) avec goutteurs intégrés auto-régulant et à écartement de 20 cm.

Deux avantages :

- leur pression d’utilisation est identique à celle des asperseurs (2,5 bars), ce qui simplifie le fonctionnement de l’ensemble du système d’irrigation. Les gaines plus fines (150 à 375 µm) ont une pression d’utilisation comprise entre 0,4 bar et 1 bar. Ce qui obligent à avoir un réducteur de pression spécifique pour leur utilisation.

- elles sont résistantes aux poinçonnement (cailloux), sont moins détériorées par les rongeurs et sont donc beaucoup plus durables.

Votre besoin en débit d’eau du forage dépend de la surface que vous souhaitez irriguer en même temps. Attention, si vous calculez un besoin instantané de 4m3/h, le débit de votre forage doit être de 8m3/h car on limite le pompage à la moitié de la capacité du forage.

➂ Installer son réseau d’irrigation

Quand on connaît les besoins en eau et le matériel d’irrigation qui sera utilisé, on peut penser à l’installation du réseau d’irrigation.

Cette fois nous partons de l’approvisionnement en eau vers les systèmes d’irrigation sous abris et en plein champ.

Déterminer le lieu où s’effectuera le prélèvement d’eau

De nombreux critères sont à prendre en compte pour déterminer la source d’approvisionnement en eau et le lieu approprié du pompage.

– Choisir la source d’eau la plus abondante.

Si une rivière au débit d’étiage conséquent ou un étang sont présents sur la parcelle, c’est une aubaine. Consultez la réglementation à ce sujet (un lien vers le premier tiroir) et faites les démarches nécessaires.

Sinon, bien souvent, la réalisation d’un forage s’impose.

– Le lieu de pompage aura de préférence une position centrale sur la ferme pour éviter les conduites trop longues pouvant occasionner des pertes de charges (baisse de pression).

– Si la parcelle présente un dénivelé très marqué, préférez un lieu de pompage en point haut. L’inverse occasionnerait des pertes de charges et potentiellement une pression d’eau insuffisante dans le système d’irrigation.

– Pour alimenter la pompe, il faudra nécessairement une alimentation électrique en mono ou triphasé (le plus souvent). Il sera donc préférable que le lieu de pompage ne se situe pas trop loin de l’alimentation électrique générale.

Pompage et tête de réseau

La pompe

Dans le cas d’un forage, la pompe est immergée.

Dans le cas de prélèvements dans des eaux superficielles, la pompe est hors de l’eau. On parle d’une pompe « de surface ». Seul un tuyau, relié à cette pompe et muni d’une crépine, est immergé dans l’eau.

Filtres

Un premier filtre permet de retenir les grosses particules qui colmateraient le réseau d’irrigation voire endommageraient le matériel.

Dans le cas des pompes « de surface », il s’agit de la crépine précédemment citée.

Dans le cas des pompes immergées, le filtre est intégré à la pompe.

Ensuite, des filtres plus fins sont installés soit en tête de réseau entre la pompe et le ballon surpresseur, soit en tête des systèmes d’irrigation (à chaque entrée de serre par exemple). Placer un seul filtre de grande capacité en tête de réseau évite d’avoir à gérer plusieurs filtres.

Compteur d’eau

Il est obligatoire. La DDTM le contrôle ainsi que le carnet de suivi quand elle contrôle les fermes. Il permet de détecter des dysfonctionnements du système d’irrigation (fuites, mauvais réglages, …).

Le compteur doit être testés tous les 7 ans par un organisme agréé ou être remplacés tous les 9 ans.

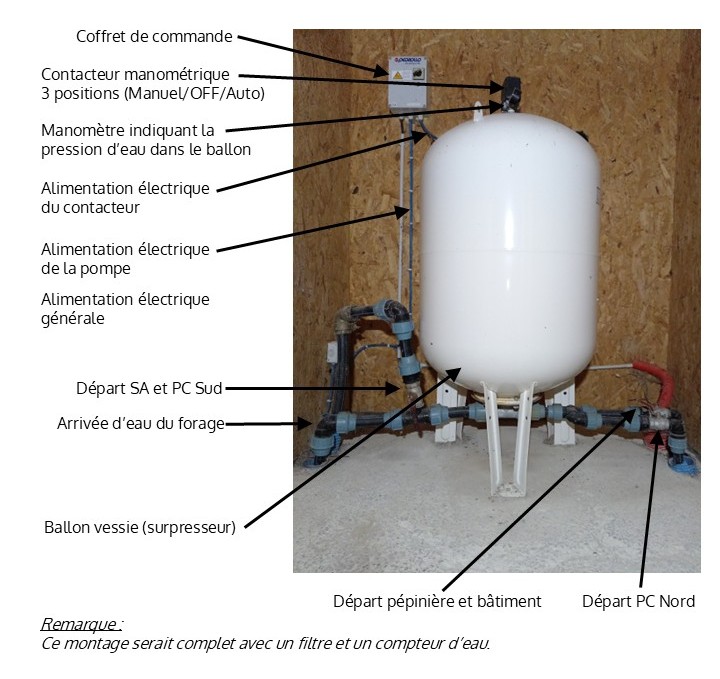

Commutateur et ballon surpresseur

Quelque-soit l’origine de l’eau, un ballon surpresseur est indispensable pour maintenir une pression suffisante dans tout le réseau d’irrigation. Un manomètre associé à un commutateur permettent un déclanchement automatique de la pompe dès que la pression est inférieure à une valeur déterminée et réglée en fonction des besoins.

Le ballon surpresseur est appelé aussi « ballon-vessie » car l’eau est contenue dans une poche s’apparentant un peu à une chambre à air sauf qu’elle contient de l’eau. De l’air sous pression se trouve entre la vessie et la structure métallique du ballon.

Cet air sous pression a trois fonctions :

- Garantir la durée de vie de la vessie qui ne doit pas toucher l’enveloppe métallique du ballon.

- Maintenir l’eau en pression plus longtemps dans la vessie pour éviter une mise en route trop fréquente de la pompe.

- Garantir la durée de vie de la pompe. En effet, si la pression d’air est insuffisante, la pompe se met en route et s’arrête très régulièrement, au point qu’elle puisse « griller ». Ainsi, il est important de contrôler la pression d’air 2 fois par an à l’aide d’un simple compresseur.

La tête de réseau et ses composants :

Les départs d’eau depuis le ballon surpresseur

Depuis le ballon vessie, on peut faire partir plusieurs conduites, chacune alimentant un secteur de la ferme. Ici, 3 départs. 1 vanne sur chaque conduite permet de gérer une mise en eau individualisée des conduites et peut faciliter la tâche lors de réparations, mise hors-gel, … De manière générale, prévoyez autant de vannes que vous jugerez utiles pour une gestion fine et fonctionnelle de votre réseau.

Hors gel !

L’ensemble du réseau devra être maintenu hors-gel pour éviter la détérioration du matériel. Si les systèmes d’irrigation peuvent être facilement purger, il est plutôt confortable de maintenir l’ensemble de la tête de réseau (filtre, compteur d’eau, ballon surpresseur et départs des conduites principales) en eau pour pouvoir alimenter un bâtiment. Pour cela, il conviendra de protéger la tête de réseau dans un cabanon thermiquement bien isolé.

Bassin tampon (rétention)

Entre le pompage de l’eau d’un forage et sa distribution dans tout le réseau d’irrigation, il peut être bénéfique de stocker l’eau de manière transitoire dans un bassin tampon.

Bien qu’il représente un aménagement et un coût supplémentaire, le bassin tampon présente deux avantages majeurs.

- En cas de forage ayant un débit inférieur aux besoins pour l’irrigation, le bassin tampon constitue une réserve d’eau assurant une alimentation en eau suffisante. La pompe du forage se met en route uniquement pour refaire le niveau du bassin.

- L’arrosage avec une eau à température ambiante est préférable, surtout en été sur les cultures appréciant la chaleur. L’eau issue d’un forage étant plutôt froide, il sera bénéfique qu’elle se réchauffe en séjournant quelques temps dans le bassin.

Ce bassin peut présenter un inconvénient. Selon la teneur de l’eau en éléments minéraux tels que nitrates et phosphates, il peut y avoir un développement important d’algues et végétation aquatique. La crépine devra être nettoyée d’autant plus souvent pour assurer un bon approvisionnement en eau du réseau.

Un bassin tampon peut être une mare naturelle ou un trou creusé à la pelle mécanique étanchéifié avec une bâche EPDM (caoutchouc synthétique). La bâche EPDM d’1mm d’épaisseur coûte entre 12 et 17€/m². Il faut aussi prévoir un géotextile qui protègera la bâche des éventuels cailloux pouvant la perforer.

Une bâche à ensilage est meilleur marché mais les rongeurs la percent très facilement ! Donc à proscrire !

La mise en place d’un bassin tampon nécessite 2 pompes. La pompe immergée dans le forage et une pompe de surface sur le bassin tampon pour alimenter le réseau d’irrigation.

Le réseau d’adduction d’eau

Le diamètre des tuyaux d’adduction d’eau détermine la quantité d’eau qui peut être transportée. Plus le diamètre du tuyau sera faible, plus le débit et la pression dans le système d’irrigation seront faibles voire insuffisants. On appelle ça une perte de charge.

Par exemple, pour arroser 2 serres en aspersion, nous avons besoin d’un débit de 4m3.

Si le réseau est monté en PE de 40, la perte de charge sera de 1,2 bar pour 100 mètres de tuyauterie. Le système d’irrigation fonctionnant à 2,5 bars, l’eau doit partir à 3,7 bars du ballon surpresseur. Cette solution n’est pas recommandée.

Si le réseau est monté en PE de 50, la perte de charge sera de 0,3 bar donc très minime. Cette solution est préférerable.

Le réseau d’irrigation devra être enterré pour ne pas entraver la circulation aussi bien en tracteur qu’en brouette et gêner considérablement lors de l’entretien des abords de parcelles (broyage, débroussaillage).

Les sorties d’eau devront être assez nombreuses pour permettre d’irriguer facilement toutes les parcelles sans avoir à tirer de grandes longueurs de PE en aérien.

Attention ! Les tuyaux enterrés devront être en PEHD 12 bars pour résister au poinçonnement des cailloux.

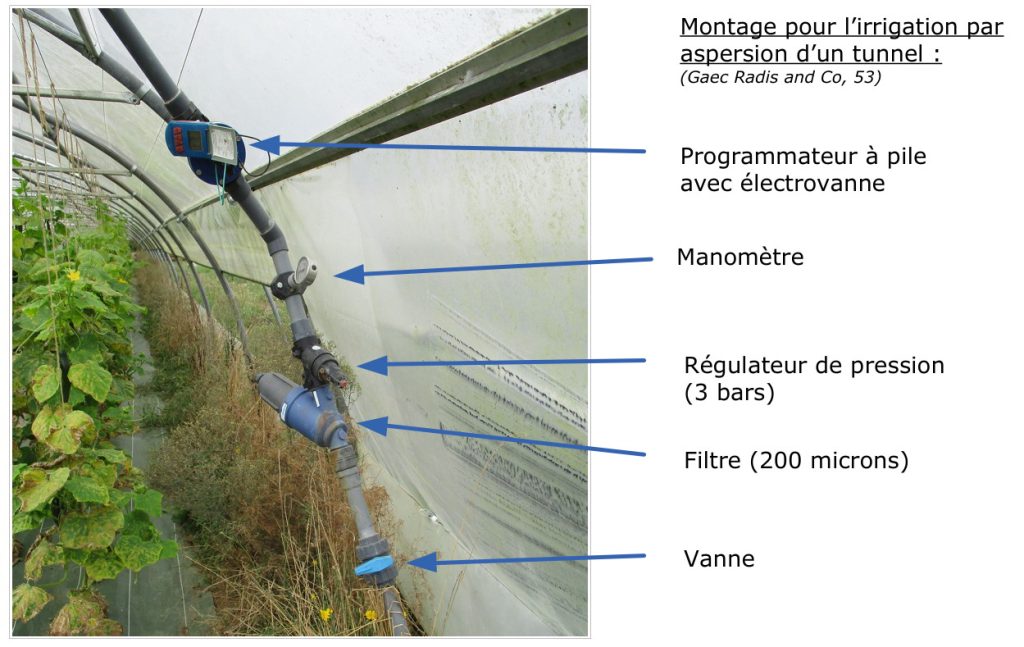

Montage des arrivées d’eau principales dans les serres et en plein champ.

La vanne permet évidement d’ouvrir et fermer l’arrivée d’eau. Penser à fermer l’arrivée d’eau au ballon surpresseur et purger le réseau d’irrigation en ouvrant toutes les vannes lorsque des gelées sont annoncées.

Un filtre permet d’éviter le colmatage des buses et des goutteurs.

Le régulateur de pression est primordial ! La pression n’est pas toujours régulière dans le réseau. Elle est plus forte quand le ballon surpresseur est plein et moins forte quand le ballon est presque vide, juste avant que la pompe se mette en route. Le régulateur de pression limite la pression à 2,5 bars (dans notre cas) assurant un débit régulier, une pluviométrie contrôlée et un matériel non endommagé par une pression trop forte.

Le manomètre sert à contrôler la pression et régler le régulateur à la pression souhaitée.

Un programmateur n’est pas nécessaire pour le bon fonctionnement du système d’irrigation mais facilite la gestion de l’arrosage en évitant les oublis et en faisant gagner du temps.

➃ Pilotage et gestion opérationnelle de l’irrigation

On distinguera :

- Le pilotage de l’irrigation basé sur des critères de décision qui permettent de déterminer où j’arrose, quand et en quelle quantité.

- La gestion opérationnelle de l’irrigation qui devra être le moins chronophage possible. En effet, en pleine saison estivale, le temps de travail consacré à l’irrigation (ouvertures et fermetures des vannes) sur une installation pas suffisamment automatisée peut avoisiner le quart d’une journée qui pourrait être mis à profit ailleurs.

Les outils de pilotage

Piloter efficacement son irrigation c’est avoir l’objectif de maintenir un niveau d’humidité du sol répondant aux besoins de la culture.

Un bon pilotage passe par un bilan hydrique effectué à partir de la RFU, l’ETP, le Kc et l’ETM évoqués dans la partie « Concevoir son système d’irrigation ». A cela s’ajoutent la pluviométrie naturelle et celle issue de l’irrigation ainsi que la capacité du système d’irrigation en place.

Un tableur

« Pendant combien de temps je dois arroser mes oignons cette semaine ? »

Pour une culture d’oignon semée au 01 mars, le Kc sera de 0.8 de +30 jours à +60 jours après semis et sera de 1.1 de + 60 jours jusqu’au début de maturité.

La RFU initiale du sol est de 19 mm.

| RFU initiale (mm) | ETP (mm) | Besoin de la culture (=ETM) (mm) | Pluviométrie (mm) | Irrigation (mm) | Durée d’irrigation (asperseur à 10 mm/h) (minutes) | RFU Finale (mm) = RFU initiale – ETM + Pluviométrie + Irrigation | |

| 14 au 20 avril | 19 | 12 | 12 x 0.8 = 10 | 0 | 10 | (10/10)x60 = 60 | 19 |

| 21 au 27 avril | 19 | 8 | 8 x 0.8 = 6 | 5 | 1 | (1/10)x60 = 6 | 19 |

| 28 avril au 04 mai | 19 | 10 | 10 x 1.1 = 11 | 3 | 8 | (8/10)x60 = 48 | 19 |

| 05 au 11 mai | 19 | 8 | 8 x 1.1 = 9 | 6 | 3 | (3/10)x60 = 18 | 19 |

| 12 au 18 mai | 19 | 18 | 18 x 1.1 = 20 | 0 | 20 | (20/10)x60 = 120 | 19 |

Une tarière-gouge

Si le tableur donne de bonnes indications, l’utilisation d’une gouge permet de vérifier que le pilotage est effectivement bien adapté. Le sol devra rester bien humide sur toute la zone d’exploration des racines.

L’observation du profil réalisé révèle parfois des défauts d’irrigation amenant à revoir la stratégie d’irrigation.

La gestion opérationnelle de l’irrigation

Ouvrir et fermer les vannes manuellement sur toutes les rampes d’irrigation installées sur la ferme, c’est :

- une source supplémentaire de charge mentale,

- des risques d’oublis (sous ou sur-arrosage)

- chronophage

Automatiser l’irrigation permet de se dégager du temps et d’avoir l’esprit plus tranquille. Ce qui n’interdit pas une vérification du bon fonctionnement de temps à autre.

Un programmateur associé à une électrovanne vous permettra de déterminer les jours et horaires d’irrigation. L’électrovanne s’ouvrira et se fermera automatiquement pendant que vous travaillerez sur des cultures ou que vous serez au marché !

Comptez 100 à 150€ pour un programmateur pouvant gérer 4 à 6 départs d’irrigation.

Comptez environ 30€ par électrovanne.

Les fabricants de programmateurs fournissent souvent des applications pour smartphone permettant de gérer à distance le programmateur.